年末になると韓国でも新聞社やシンクタンクなどが「2011年ヒット商品」を発表し始める。サムスン経済研究所が選定した2011年のヒット商品にはスティーブ・ジョブス、Galaxy S2、KPOP、PB(流通事業者のプライベートブランド)商品などが選ばれた。

PB商品の中でも韓国最大手スーパーのEMARTが10月末に発売した激安LED TVの人気はすごかった。台湾で製造された32型フルHD LED TVで、サムスンやLGのLED TVよりも4割ほど安い49万9000ウォン(約3万5000円)で発売されたところ、2日で5000台が完売した。画質もきれいで、最大手スーパーが売り出したTVだからアフターサービスの心配もないということで飛ぶように売れた。EMARTを追うように次々に大手スーパーがPBブランドで32型フルHD LED TVを発売している。

LGの3DスマートTVは世界市場で競争力を持つため、目玉として「KPOP」動画が無料で観られるようにした。2011年9月からLGのアプリケーションストアである「LG Apps TV」にアクセスすると、KPOPアイドルのライブ実況動画やプロモーションビデオを無料または月毎の定額で利用できるようになった。「LG Apps TV」はフランス、イタリア、ブラジルなど25カ国で提供している。

最大手インターネットショッピングモール「Auction」のIT部門ヒット商品として選ばれたのは、32型以下のLCD・LED TVと、タブレットPCやスマートフォンを家庭で使えるようにするための無線LANルーターだった。無線LANルーターは21万台が売れAuction側もびっくりしたという反応だった。無線LANルーターの中ではEFM NETWORKS社のIPTIMEが人気を集めている。自転車、自動車、ベビーカーに取り付けられるスマートフォン置き台も3万台売れ、ヒット商品に選ばれた。自転車に乗りながらもスマートフォンをいじりたがるのは韓国人ぐらいかもしれない。

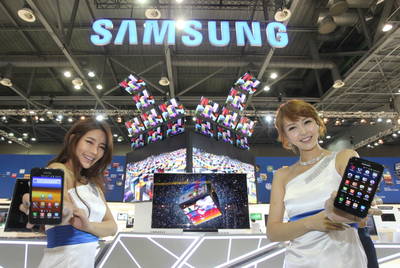

各新聞社が発表したヒット商品を見ていると、やっぱりサムスンが強かった。サムスンのスマートフォン「Galaxy S2」、スマートTV、スレートPC、デジカメ「ミラーポップ」、冷蔵庫、ドラム式洗濯機はどの新聞社のヒット商品にも必ず含まれていた。

Galaxy S2は世界市場で3000万台以上売れた(Galaxy Sを含む)韓国IT業界最高のヒット作として話題になっている。「Speed」、「Screen」、「Slim」の頭文字を取ってGalaxy Sと名付けられただけに、画面が大きく、すいすい動いて、よりスマートなデザインでグリップ感もいいところが人気の秘訣でもある。Galaxy S2はアップルのiPhoneと競争したことでさらに注目を浴びヒットした面もある。

Galaxy S2がリードする韓国のスマートフォン市場であるが、LGもスマートフォン「Optimus LTE」で巻き返しを狙っているし、パンテックもLTEに対応したスマートフォンを発売している。2012年はLTEスマートフォン競争になりそうだ。

3DスマートTVはサムスンとLGが露骨な比較CMを流して競争したおかげで認知度が高くなった。2010年まで全TV市場に占めるスマートTVの割合は10%にも満たなかったが、2011年7月時点で50%近くまで増えている。高画質なのは当たり前で、TV画面の縁取りを5mmにまで薄くしたデザイン、使いやすいUI、多様なアプリケーションの競争になっている。LGがKPOPアプリで勝負するなら、サムスンのスマートTVはゲーム、動画、スポーツ、ライフスタイルなどのカテゴリーに1100件以上のアプリが登録されていて世界120カ国で利用できるという点が魅力である。

ノートパソコン部門では、タブレットPCのようなデザインながら高性能ノートパソコンでもあるサムスンの厚さ12.9mm、重さ860gのスレートPC、LGのXNOTEの他に東芝コリアのPortege R830も複数の新聞がヒット商品として取り上げていた。

韓国の2011年のネットサービス分野のヒット商品はなんといっても「ソーシャルコマース」である。次回は2011年の1年間取引額が500億ウォン(約35億円)から1兆ウォン(約700億円)と20倍も成長したソーシャルコマース事情を紹介する。

趙 章恩=ITジャーナリスト)

日経パソコン

[2011年12月22日]

-Original column

http://pc.nikkeibp.co.jp/article/column/20111222/1039908/