2011年4月10日、韓国消費者金融業界1位の現代キャピタル(現代自動車系列)のシステムがハッキングされた。これにより、全顧客180万人の23%にあたる約42万人分の住民登録番号(国民ID)や氏名、電話番号、住所といった個人情報、ローンカード番号と暗証番号、信用情報(どこでいくら融資してもらっているとか断られたといった記録による信用等級)がハッカーの手に渡った。

ローンカードは暗証番号が流出したとしても、カードそのものがないとお金を引き出せないので大丈夫だというが、住民登録番号や電話番号といった個人情報が盗まれた人の中には、さっそくいろんな消費者金融からお金を貸してあげるという電話やショートメッセージが届いているという。

警察の捜査によると、ハッカーは現代キャピタルを脅迫して受け取った1億ウォン(約80万円)を、ソウル市内とフィリピンで引き出していた。サーバー攻撃もフィリピンから行われていたため、インターポールにも捜査を要請したという。

現代キャピタルへのハッキングは2月から続いていたが、4月7日になってハッカーから脅迫されるまで全く気付かなかったという会社側に説明に、唖然とするばかり。他の消費者金融会社は次々にシステム点検を始め、セキュリティに異常なしと発表している。

現代キャピタルへのハッキングは「Blind SQL Injection」という方法だと推定される。自動的に攻撃を繰り返し、データベースの情報を盗み出すというもので、同社はデータベースの暗号化をアップグレードしていなかったために、簡単に盗まれたという。

警察のサイバー捜査隊によると、韓国では2008年から、これと同じ手法によるハッキングと脅迫が繰り返されているにもかかわらず、「お金がかかる」からと何の対策も取らないでいる企業が多いとして、今度こそはデータベースの暗号化、セキュリティ強化に深刻に取り組んでほしいとしている。

政府機関である金融監督院も特別監査に着手し、現代キャピタルが政府のIT監督基準を順守していたのか確認するとしている。金融機関全般のハッキング対策体制を点検すると発表したその次の日、今度は農協銀行のシステムが止まった。これもハッキングによるものではないかと緊張が走った。

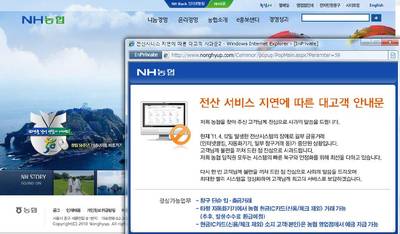

4月12日午後5時ころから農協銀行のシステム障害が発生し、ATM、ネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキング、さらには窓口の利用も止まってしまった。みずほ銀行のシステム障害に関するニュースがここで大きく報じられたばかりなので、事態が長期化するのではないかと恐れた顧客達が朝から農協店舗の前に集まり焦っていた。銀行のATMが数時間利用できなくなることは以前もあったが、システム障害によってATM、ネットバンキング、窓口まで全て利用できなくなる今回のケースは、初めてのことである。

徹夜で復旧してみたものの間に合わず、13日の昼から20時間ぶりに窓口営業と他の銀行のATMから農協のキャッシュカードを使ってお金を引き出せる業務だけが再開された。ATM手数料は後に払い戻しされるという。その他のサービスは14日中には解決したい、というだけで見通しが立っていない。

ソウル市内にはいろんな銀行があるので農協の看板をあまり見かけないが、ソウル郊外から地方に行くほど、銀行業務は農協に頼っている。農村、漁村に行くと、銀行といえば農協か郵便局しかないところが多い。自治体の取引銀行もほとんどが農協となっている。

13日昼時点で発表された障害の原因は、ハッキングではなく「内部者のプログラム操作によるサーバー機能障害」であった。運営システムに問題があり、それを直す途中でシステム障害が発生した。電算センター内部と外部を中継する運営ファイルが削除されたのが原因だった。

誰かがメインサーバーと全国のシステムを連結するプログラムファイルを削除したためと判明しても、災害復旧システムも稼働せず、どのプログラムが削除されたのかはまだ分からないという。しかも、ファイルを間違って削除してしまった場合にはバックアップできるが、意図的に削除された場合はシステム復旧までに相当な時間がかかるという。

それに、誰かが内部の人を利用してシステム障害を発生させた、または電算センターのサーバーにアクセスできるパソコンをハッキングして、障害を起こすようファイル削除を命令するプログラムを仕掛けたということも考えられる。ハッキングではない、と断定できないのだ。

ネットでは「農協のカードもエラーになって、バスにも地下鉄にも乗れず、現金もなく、途方に暮れている」、「農協のカードが使えず、何も買えず、何も食べられず、ダイエット中」という書き込みがあった。

韓国はクレジットカードが後払い式の交通カードにもなっていて、プリペイドでチャージしなくてもバス、地下鉄、電車、タクシーを利用できるようになっている。コンビニでも1000ウォン(約80円)以上であればクレジットカード払いできるため、現金を持ち歩かない人が多い。

ATMで振り込みできないのも大問題だが、カードを使えないのがもっと怖い。未成年者の場合はチェックカード(日本でいうデビットカード)を作りクレジットカードと同じように使っている。チェックカードの場合、交通カード機能はプリペイド式になり、これもシステム障害によって使えなくなっている。

ひどいのは、農協を詐称し、システム障害のため個人情報を入力し直す必要があるとして口座番号やカード番号、暗証番号などを聞く電話詐欺まで起こっていること。そういう話を聞くと、常に人を疑わないと生きていけない世の中になったような気がしてしまう。

金融機関へのハッキングも繰り返され、銀行のシステム障害も繰り返されている。少しずつセキュリティに投資をしてあらかじめ確認していれば予防できたものを、事件が起きてからあわてて大規模な資金を投入してシステムを直す。そしてまた放っておいて、事件が起きてからまた莫大な資金を使って直す。この繰り返しを断ち切らない限り、まだ被害のない企業でも、ハッキングの標的になるのは時間の問題だろう。

趙 章恩=ITジャーナリスト)

日経パソコン

2011年4月14日

Original column

http://pc.nikkeibp.co.jp/article/column/20110414/1031287/